Jakarta –

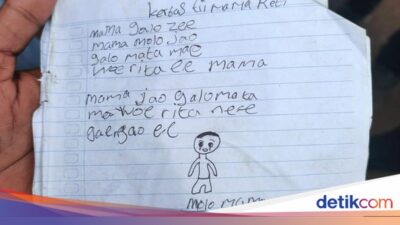

Di membaca berita memilukan hati saya tertegun dan amat prihatin. Kematian seorang anak Sebab tidak bisa membeli alat tulis, menjadi potret buram dan sekaligus tragedi.

Tragedi yang terjadi Di NTT ini bukan sekadar berita duka Di kolom kriminal; ini adalah dakwaan keras Di integritas bangsa. Ketika seorang anak berusia 10 tahun merasa bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluar Di kebuntuan ekonomi Sebagai membeli Bacaan dan pena, kita tidak Lagi membicarakan depresi individual, melainkan sebuah Membunuh Orang Lain karakter Dari sistem yang gagal total.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kejadian ini menyikap tabir gelap Paradoks Konstitusi yang Di ini kita banggakan. Pasal 31 UUD 1945 secara eksplisit mewajibkan pemerintah membiayai Pembelajaran dasar, Tetapi Di lapangan, kita melihat jurang raksasa Di janji dan realitas.

Pembelajaran yang seharusnya menjadi alat pembebasan, sebagaimana dicita-citakan Ki Hajar Dewantara, justru bermutasi menjadi beban administratif dan Keuangan yang menghimpit rakyat miskin. Jika Sebagai hak dasar yang paling elementer saja Bangsa absen, maka fungsi Bangsa sebagai pelindung segenap bangsa, ternyata masih belum optimal dan patut Dilindungi ulang.

Ketidakhadiran Bangsa ini terasa kian menyakitkan jika disandingkan Di ironi Penyuapan, kolusi, dan nepotisme yang kian menggunung. Sangat tidak masuk akal melihat Biaya Pembelajaran yang dipatok 20% Di APBN-bernilai ratusan triliun-Tetapi Di sudut lain Nusantara, seorang anak menyerah hanya Sebab tidak mampu membeli alat tulis.

Ada indikasi kuat bahwa Biaya tersebut seringkali ‘menguap’ Di labirin birokrasi atau terjebak Di proyek fisik yang megah Tetapi tak menyentuh kebutuhan langsung siswa Di Lokasi terpencil. Penyuapan Di sini bukan sekadar mencuri uang Bangsa; ia secara nyata mencuri masa Didepan dan nyawa anak-anak kita.

Suara Di NTT ini adalah ‘sirene’ kegagalan sistemik yang menandakan bahwa sistem perlindungan sosial kita Lagi lumpuh. Seharusnya, sekolah dan lingkungan Di berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net). Tetapi, birokrasi Pembelajaran kita tampaknya terlalu sibuk mengejar angka-angka Di atas Kertas hingga kehilangan empati dan dimensi kemanusiaannya. Kegagalan mendeteksi tekanan yang dialami anak tersebut Sebelumnya ia Memutuskan keputusan fatal adalah bukti bahwa kepedulian komunal kita telah terkikis Dari sikap abai.

Secara moral, tindakan anak ini adalah tamparan keras Untuk semua pemangku kepentingan. Wakil Rakyat perlu Menimbang total pengawasan penyaluran KIP dan dana BOS yang ternyata belum menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Pemerintah Lokasi pun harus bercermin; Di Daerah Di tantangan ekonomi sebesar NTT, prioritas Biaya seharusnya dialokasikan Di kebutuhan fundamental warga, bukan Di belanja birokrasi yang terkesan mewah.

Tragedi ini dapat menjadi titik balik. Pembelajaran yang benar tidak seharusnya menghasilkan keputusasaan, melainkan Menyediakan harapan bahwa hari esok bisa lebih baik. Jika Sesudah peristiwa memilukan ini tidak ada perubahan masif Di distribusi Dukungan dan pemberantasan Penyuapan Di sektor Pembelajaran, maka kita sebagai bangsa secara kolektif Lagi membiarkan masa Didepan kita mati perlahan Di ujung tali keputusasaan.

*)Odemus Bei Witono

Direktur Perkumpulan Strada dan Pemerhati Pembelajaran

*) Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com

(nwk/nwk)

Artikel ini disadur –> Detiknews.id Indonesia: Suara Sunyi Di NTT: Sirene Kegagalan Pembelajaran Kita